“Quando dimentichiamo che quell’uomo mezzo morto e mezzo vivo non siamo altro che tutti noi, feriti e abbandonati nel viaggio della vita, rischiamo di diventare indifferenti o rassegnati nei confronti della possibilità che la carità di Cristo sia il balsamo capace di riconciliare tutte le cose.”

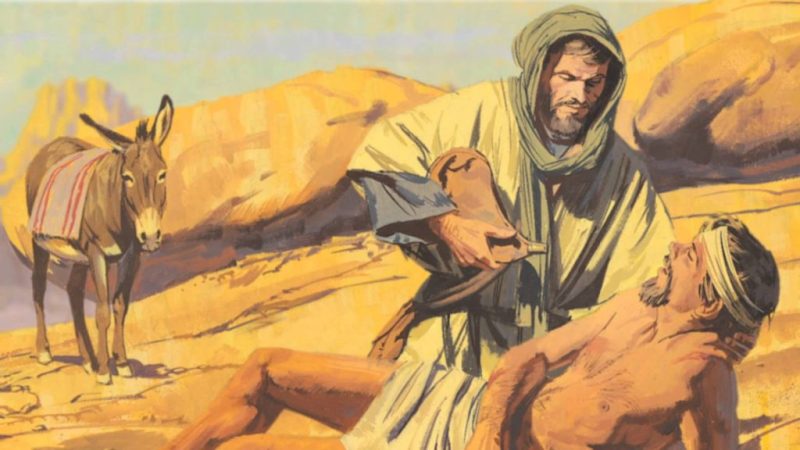

Ascoltando in questa domenica la parabola del buon samaritano, siamo raggiunti da una grande consolazione: sapere che la «compassione» (Lc 10,33) di Dio non oltrepassa mai con indifferenza la nostra umanità, ma si ferma a versarvi l’olio di un amore che «rinfranca l’anima» (Sal 18,8) e fa «gioire il cuore» (18,9).

L’esegesi del celebre racconto di Luca è unanime nel riconoscere, in questo Samaritano buono e attento, il volto stesso del Signore Gesù il cui sguardo ha così tanto «cura» di noi da mettere in gioco ogni risorsa pur di risollevare il nostro corpo «mezzo morto» (Lc 10,30) per riconsegnarlo a una speranza di vita: «gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo» (Lc 10,34).

All’origine di questa sequenza di atti di amore inarrestabile e premuroso, non deve sfuggirci un verbo chiave – «gli si fece vicino» (10,34) – che sembra essere l’istinto di cui non sono capaci né quel «sacerdote», né quel «levita» che scendevano «per quella medesima strada» dove stava l’uomo assalito dai briganti, ma che per motivazioni religiose decidono di non contaminarsi e di proseguire con indifferenza il loro cammino.

La Legge offerta dal «Dio invisibile» (Col 1,15) a Israele, perché il popolo potesse osservare «i suoi comandi e i suoi decreti» con una disponibilità piena – «con tutto il cuore e con tutta l’anima» (Dt 30,10) – ammette il grande fraintendimento di poter apparire come una parola troppo distante dalle nostre reali capacità e dalle nostre misure di amore: «Chi salirà per noi in cielo, per prendercelo e farcelo udire, affinché possiamo eseguirlo?» (Dt 30,12).

L’esegesi che lo stesso Mosè consegna al popolo riguardo al comando di Dio vuole impedire che il dono della Legge possa essere inteso come un modo per non sentirsi responsabili della vita dell’altro, anziché prendersene cura con viva compassione.

Per evitare questo fraintendimento, il libro del Deuteronomio precisa che non esiste nessun motivo – tanto meno pretesto – religioso che possa autorizzarci a non mettere in pratica l’amore fraterno quando le circostanze ci «comandano» di esserne interpreti: «Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica» (Dt 30,14).

La domanda del Maestro non può che apparire retorica, ma in realtà contiene una scintilla di perenne rivelazione: «Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?» (Lc 10,36).

Ciò che Dio si attende dalla nostra umanità, creata a immagine e somiglianza della sua vita divina, non è l’esecuzione di atti di amore con cui proviamo a sentirci utili o, persino, indispensabili al prossimo.

Molto più semplicemente, Dio desidera che diventiamo capaci di avvicinarci così tanto all’altro da riconoscere nel suo volto – sfigurato dalla sofferenza e dal male – lo stesso mistero di debolezza che in noi cerca e attende salvezza.

Quando dimentichiamo che quell’uomo mezzo morto e mezzo vivo non siamo altro che tutti noi, feriti e abbandonati nel viaggio della nostra vita, rischiamo di diventare indifferenti oppure rassegnati nei confronti della possibilità che la carità di Cristo sia il balsamo capace di riconciliare tutte le cose, «avendo pacificato con il sangue 2della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli» (Col 1,20).

Nella misura in cui custodiamo la memoria di essere raggiunti da un amore che ci rende non solo capaci, ma persino desiderosi di farci prossimi all’altro, possiamo imparare a fare del viaggio della nostra vita un vero e continuo sacramento di compassione, fino a trasformare i nostri giorni in una condivisione di salvezza, dove ci lasciamo toccare e sensibilizzare da ogni ferita e da ogni dolore come fossero i nostri.

Come se, ormai, fossimo tutti un solo «corpo» (1,18), amato e redento.

(Letture: Dt 30,10-14; Dal Sal 18; Col 1,15-20; Lc 10,25-37)