Nell’amena località collinare di Musiano, non lontano da Pianoro, a est di Bologna, fu eretto sul finire del X secolo, per volere dei conti di Bologna, l’eigenkloster di S. Bartolomeo di Musiano(1).

Nell’amena località collinare di Musiano, non lontano da Pianoro, a est di Bologna, fu eretto sul finire del X secolo, per volere dei conti di Bologna, l’eigenkloster di S. Bartolomeo di Musiano(1).

Il monastero era situato lungo un’area di strada(2) "ubi pauperes et peregrini refectionem habeant".

Tale funzione era assolta dal vicino ospitale come sembra alludere l’espressione "domus nova poxita ante dicti monasterii" (1255).

Nel 1285 il monastero ospitava 14 monaci e 7 conversi.

Nel 1307 il complesso monastico veniva prima aggregato a quello di Santo Stefano di Bologna e successivamente nel 1447 concesso in commenda.

Dal 1493 al 1652 una piccola comunità di monaci Celestini provenienti da Santo Stefano tornava a occuparsi del monastero. Nell’arco di tempo in cui i monaci furono presenti la chiesa venne dotata di arredi, suppellettili e probabilmente anche di dipinti su tavola e ad affresco.

Sulla qualità e tipologia degli oggetti presenti presso la chiesa le notizie sono scarne.

Nel 1232, ad esempio, sappiamo che un calice fu recuperato utilizzando i proventi di una concessione enfiteutica(3).

Per aggiungere qualche annotazione riguardo la memoria artistica figurativa più antica occorre rifarsi alle relazioni delle visite

pastorali e alle notizie relative ai lavori avviati nel Settecento(4).

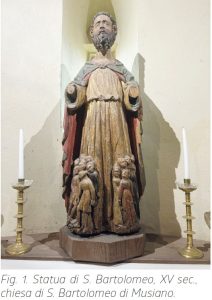

Con il rifacimento della chiesa dopo i bombardamenti del 1944 l’antica statua lignea policroma quattrocentesca di S. Bartolomeo fu collocata nella cappella alla destra del presbiterio.

Ancora oggi entrando si intravede il contorno della figura protetta da una cancellata e illuminata dalla fioca luce che filtra dalla monofora posta alle sue spalle.

Di questo pregevole e poco noto simulacro si occupa il presente contributo.

La statua di San Bartolomeo: un ritrovamento inaspettato

Conclusi i restauri della chiesa nel 1950 si procedette a ricollocare le opere d’arte superstiti all’interno dell’edificio sacro.

Una particolare attenzione fu riservata alla statua di S. Bartolomeo ricordata nelle descrizioni e negli inventari dei beni mobili che corredano le visite pastorali.

Il 16 settembre 1692 in occasione della visita del cardinale Giacomo Boncompagni viene menzionata la venerata immagine di S. Bartolomeo, titolare di questa Chiesa, in legno e decorata da un ornamento in oro.

L’estensore della relazione precisa che la statua era collocata sull’altare maggiore in posizione centrale(5).

L’opera, priva di un’autografia certa, è su base stilistica riconducibileal XV secolo.

L’opera, priva di un’autografia certa, è su base stilistica riconducibileal XV secolo.

La sua realizzazione coinvolse non solo i monaci.

A suggerirlo è l’unicità dell’iconografia che enfatizza il ruolo giocato dalla comunità o dalla confraternita coinvolta nella committenza come documentano le due schiere di uomini e donne che compaiono ai piedi del santo protetti dal suo mantello.

Prima di esaminare la singolarità di tale dettaglio soffermiamoci sul ritrovamento della statua che per almeno due volte fu nascosta e protetta al fine di conservare la memoria di una particolare devozione e di preservare il valore artistico del manufatto.

Il primo ritrovamento avvenne casualmente nel 1701 allorché, in occasione dei lavori di ristrutturazione e abbellimento della chiesa, la statua fu riscoperta all’interno di un muro(6).

La collocazione, oltre a testimoniare la preziosità dell’opera è indice di un chiaro mutamento di indirizzo e di gusto nell’arredamento e nell’apparato iconografico in ottemperanza alle nuove disposizioni tridentine.

La piccola statua lignea era stata per almeno due secoli l’espressione figurativa di una forma devozionale ormai caduta in disuso.

Ora a ricordare l’apostolo erano alcuni dipinti seicenteschi e settecenteschi che celebravano il martirio del santo, segno di un

cambiamento del quadro figurativo e testuale di riferimento.

Il culto per il santo apostolo aveva gradualmente visto attenuarsi la sua funzione di protettore dei pauperes e dei viandanti, diversi erano infatti gli ospitali a lui dedicati nei territori bolognese, modenese e pistoiese(7).

Anche le capacità taumaturgiche, invocate dalla popolazione contro lemalattie della pelle, erano passate in second’ordine.

L’attenzione si spostava ora sulla predicazione svolta come apostolo in Armenia e sul suo martirio, esempi di una vita virtuosa da prendere a modello.

A sottolineare tale aggettivazione cultuale erano i due attributi iconografici che ne accompagnavano la raffigurazione: il coltello e la Bibbia.

Tali attributi andarono persi in seguito ai danni provocati dal bombardamento, nonostante la statua fosse stata nascosta e ben protetta in un loculo scavato nello scantinato del campanile.

La statua era rimasta amputata di ambedue le mani e offesa nel capo da una larga fenditura.

Il restauro, curato dalla Galleria d’Arte in Bologna, venne affidato a Otello Caprara(8) che provvide a fissare la policromia staccata dal legno pulendo accuratamente le parti dorate in oro fino, fino a scoprire la policromia originale in più parti celata da ridipinture posteriori, a consolidare il legno tarlato e ravvivare

i colori originali con una vernice semiopaca al fine di preservare la scultura dagli agenti atmosferici(9). In un volume del 1972, curato da don Cesare Guidi, la statua risulta provvista delle mani che impugnano rispettivamente un coltello e la palma del martirio.

Oggi la statua è priva delle mani in ottemperanza a una scelta di restauro più filologica

Una singolare commistione iconografica

Detto del recupero, in assenza di documenti relativi alla committenza e al suo autore, non resta che esaminare l’opera sotto il profilo storico e stilistico.

Si tratta di una

scultura lignea a tutto tondo policroma, con tracce di doratura sulla veste, alta poco più di un metro e dai caratteri figurativi semplici sebbene latori di rinvii a un quadro iconografico e ad un milieu culturale più ampio dell’ambito prettamente

emiliano.

Osservando il volto e la particolare iconografia si intravedono suggestioni nordiche su unaimpostazione figurativa prossima a

Osservando il volto e la particolare iconografia si intravedono suggestioni nordiche su unaimpostazione figurativa prossima a

modelli dell’Italia centrale.

La raffigurazione di san Bartolomeo si distingue rispetto agli esemplari noti a questa altezza cronologica sia in ambito padano che nell’Italia centrale.

Non esistendo un corpus delle opere di questo anonimo intagliatore l’analisi procede per assonanze compositive, per estrazione di dettagli fisiognomici e per rimandi a contesti e produzioni limitanee.

Un percorso reso accidentato dal vuoto storiografico relativo alla scultura lignea quattrocentesca e più in generale rinascimentale presente nel territorio bolognese.

Il santo è ritratto vestito di una semplice tunica rimboccata all’altezza del ventre dove il tessuto si raccoglie in una serie di pieghe spigolose mentre nella parte inferiore la veste scende dritta e tubolare (fig. 1).

Le tracce di doratura lasciano intuire la preziosità della policromia che si fa sobria nel mantello blu all’esterno e foderato di rosso all’interno.

Il manto, chiuso da un fermaglio a forma di fiore all’altezza del collo, scende in un ventaglio di pieghe ai lati della figura, assenti tuttavia sul lato destro a causa di una vistosa lacuna materica.

L’impostazione colonnare della figura, accentuata dall’andamento del panneggio, conferisce nell’insieme una posa ieratica e incisiva al santo.

Tale rigidità è parzialmente ad- dolcita osservando il volto asciutto e ambrato da cui traspare un tono pensoso e malinconico.

La capigliatura riccia, che lascia intravedere un’ampia fronte appena corrugata e le due orecchie a sventola in cui si nota la ricerca del dettaglio anatomico, si salda alla folta barba che scende a ciocche ben curate conferendo una marcata intensità

fisiognomica al santo al pari degli zigomi prominenti, della canna del naso dritta e severa e dell’arcata sopraccigliare spessa e pronunciata(Fig. 2).

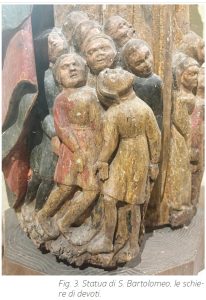

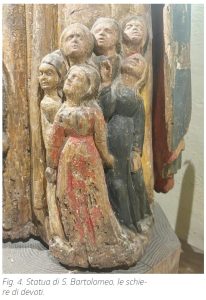

In basso, addossate ai lati del corpo e protette dal mantello, sono poste due schiere di fedeli rispettivamentesei uomini e sei donne(Figg. 3-4).

L’espressione dei visi e il modo di invadere lo spazio dei corpi, che si contorcono osservando dal basso verso l’alto il santo addossandosi l’uno all’altro, conferiscono movimento, incredulità, dolore alle figure in cui si notano forti abbreviazioni formali.

Osservandoli viene spontaneo domandarsi chi siano costoro che si aggrappano al santo come fosse l’unico approdo sicuro nella tempesta della vita.

Le umili vesti, i volti sgraziati, le cuffie e i veli che coprono il capo li indicano come membri della comunità locale piuttosto che esponenti di un ordine religioso o di una confraternita laica.

Sono persone che chiedono al santo di intercedere più che esprimere un atto di devozione.

Assiepati e impauriti si stringono tra loro alla ricerca di una protezione che potrebbe alludere a eventi bellici, calamità naturali o pestilenze occorse alla comunità.

L’opera diviene così documento e narrazione figurativa di un evento di cui occorrerà rintracciare l’eventuale memoria scritta.

Il modello figurativo, che mantiene stilemi tardo gotici e un primo naturalismo rinascimentale tipico di uno scultore dalla carriera e formazione itinerante, è chiaramente quello della Madonna della Misericordia che in larga parte dell’Italia centro-settentrionale ha lasciato diversi esempi tanto nella statuaria quanto nella pittura(10).

La mutuazione di tale iconografia nell’esemplare di Musiano si rintraccia anche in dipinti e miniature aventi come soggetto i santi fondatori degli ordini religiosi(11).

La mutuazione di tale iconografia nell’esemplare di Musiano si rintraccia anche in dipinti e miniature aventi come soggetto i santi fondatori degli ordini religiosi(11).

A titolo d’esempio ricordo la bella tavola di Puccio di Simone conSant’Antonio e due schiere di devoti alla Pinacoteca di Fabriano o il San Sebastiano di Benozzo Gozzoli in Sant’Agostino a San Gimignano(12).

Spostandoci nei territori d’Oltralpe e ad un’altezza cronologica successiva segnalo nell’ambito di una certa consonanza iconografica la statua di sant’Orsola(13) che vede le vergini poste sotto la protezione del manto mostrare una comunicazione intenzionale ed espressiva mirata verso la capacità di intercessione, il potere tutelare e la funzione consolatrice assolta dalla santa.

In tutte queste raffigurazioni lo schema compositivo bipartito dei fedeli appare ordinato e declinato intorno alla volontà di

evidenziare l’appartenenza del devoto a una confraternita, a un ordine religioso o a precise forme di coesione comunitaria.

(Ringrazio per il materiale fotografico e l’accesso alla chiesa Rosa Bortone, don Daniele Busca e la famiglia Pinnetta.)

Richiami:

(1) P. Foschi, D. Cerami, R. Zagnoni, Monasteri benedettini nella diocesi di Bologna (secoli VII- XV), Bologna

2017, pp. 281-288. Il monastero è documentato la prima volta in una charta dotis rogata nell’anno 981.

(2) G. Sergi, Evoluzione di modelli interpretativi sul rapporto strade-società nel Medioevo, in Un’area di strada:

l’Emilia occidentale nel medioevo. Ricerche storiche e riflessioni metodologiche, a cura di R. Greci, Bologna

2000, pp. 5-12.

(3) ASBo, Fondo monasteri soppressi, Santo Stefano, 22/958, n. 16, 1232 marzo 10.

(4) G. Rivani, Chiese e santuari della montagna bolognese, Tamari, Bologna 1965, pp.289-298; C. Guidi, Musiano

e Pianoro. Rievocazioni antiche e cronache recenti, Bologna 1972, pp. 23-24.

(5) O. Facchini – I. Bentivogli, Andar per chiese e castelli: Jola, Monte Calvo, Musiano, Paderno, Rastignano,

Roncrio, Sabbiuno di Montagna, Pieve del Pino, Brento, Sesto, Carteria,Renografica, Bologna 1993, p. 75.

(6) Guidi, Musiano e Pianoro…op. cit., p.25.

(7) Nel territorio bolognese ricordiamo in ambito urbano la chiesa dei santi Bartolomeo e Gaetano; l’oratorio

di S. Bartolomeo di Reno, fondato nel XIII secolo come ospizio per i viandanti; la chiesa di S. Bartolomeo della

Beverara nella periferia nord della città; in ambito extrarubano le chiese di Manzolino (Castelfranco Emilia),

Frassineto (Castel san Pietro Terme), Valgattara (Monghidoro), san Damiano (Camugnano). Nell’ambito dell’assistenza

ai poveri e ai pellegrini ebbero una certa rilevanza l’ospitale di S. Bartolomeo di Spilamberto e quello

dei santi Bartolomeo e Antonino delle Alpi, detto del Pratum Episcopi, nell’alta valle della Limentra Occidentale,

cfr. M. Gazzini, Ospedali di passo sull’Appennino tosco-emiliano. Prato del Vescovo e Croce Brandegliana

nelle proiezioni ecclesiastiche, economiche e militari di Pistoia (secoli XI-XIV), in Ospedali e montagne. Paesaggi,

funzioni, poteri nei secoli medievali (Italia, Francia, Spagna), «Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e

di Diplomatica», V, Milano 2021, pp. 321 - 355.

(8) Il restauro fu eseguito nel 1950 con la collaborazione di Laura Tomesani.

La statua misura 103x30x35 cm.

Si veda la scheda OA 21B0036 dell’Ufficio per i beni culturali ecclesiastici della Diocesi Bologna.

(9) Guidi, Musiano e Pianoro…op. cit., p.35.

(10) T. Castaldi, La Madonna della misericordia. L’iconografia della Madonna della Misericordia e della Madonna

delle frecce nell’arte di Bologna e della Romagna nel Tre e Quattrocento, Imola 2011; C. Cieri Via, La

Madonna della Misericordia: tradizione iconografica e tradizione cultuale, in Ordini religiosi e produzione

artistica, a cura di M.T. Mazzilli Savini, Pavia 1998, pp. 77-93; A. Gianni, Iconografia della Madonna della

Misericordia nell’arte senese, in La Misericordia di Siena attraverso i secoli, a cura di M. Ascheri e P. Turrini,

Siena 2004, pp. 94-111.

(11) M. Lacerenza, Sotto il manto di san Domenico. Alcune note su una variante iconografica della Madonna

della Misericordia nata in seno all’Ordine dei Predicatori, in V Ciclo di Studi Medievali. Atti del Convegno (Firenze,

3-4 giugno 2019), Lesmo (MB) 2019, pp. 240-247, relativamente alla miniatura.

(12) Ringrazio il prof. Aldo Galli per la segnalazione delle due opere.

(13) La statua, scolpita a tutto tondo, venne realizzata nella prima metà del XVI secolo per una di una di quelle

congregazioni sorte con scopi educativi, dopo la fondazione nel 1535 della Compagnia di sant’Orsola, per

condurre vita contemplativa di penitenza e verginità, o nell’ambito della devozione privata, cfr. Sculture in

legno, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, a cura di M. G. Fachechi, Roma, 2011, scheda 91, pp. 144-

145, legno di noce intagliato, policromato e dorato; cm 45 x 27 x 19,4; inv. 7317 (deposito); 1933, Collezione

Tower-Wurts.